2025年1月24日(金)に「ヤングケアラー支援の今とこれからを考える」オンライン公開ミーティング(主催:日本財団 後援:こども家庭庁)が開催され、こども家庭庁・自治体・民間団体のそれぞれの立場からの報告およびディスカッションが行われました(詳細なプログラムはこちら) 。

ウェビナーには予想を大きく上回る1,350名の申し込みがあり、ヤングケアラーに対する注目度の高さを改めて感じました。当日のリポートをお届けします。

※この記事は前編です。後編はこちらの記事をご覧ください。

日本財団のヤングケアラー支援に関する取り組み

はじめに、日本財団公益事業部子ども事業本部長の高橋恵里子より『ヤングケアラー支援に関する取り組みと自治体モデル事業』について説明がありました。

日本財団 高橋:日本財団では約 3 年前からヤングケアラー支援に取り組んでいます。この約 3 年の間に法律や制度に大きな進展がありましたが、民間団体や地方自治体の方々は日々今も試行錯誤なさっています。子ども時代の逆境体験は非常に長くネガティブな影響をもたらすといわれます。できる限り早期の支援・介入が望まれており、こうした場を通して力を合わせて考えていければと思います。

ヤングケアラー支援法制化のポイント

2024年6月、子ども・若者育成支援推進法が改正され、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記されました。また、2024年4月より施行された改正児童福祉法においても、地域で暮らす子ども・子育て家庭に対する支援の拡充に向けた新たな取り組みが始まっています。

こうした法改正について、こども家庭庁支援局 虐待防止対策課 高浜武氏より『ヤングケアラー支援法制化のポイント』として行政説明がありました。

こども家庭庁 高浜氏:法改正に至る背景として、ヤングケアラー支援に関する法制上の位置づけがなかったことから、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、「子ども・若者育成支援推進法」が一部改正されました。法改正のポイントは、ヤングケアラーの定義、支援対象の年齢(状況等に応じ 40歳未満までの人が対象、年齢に応じた切れ目のない支援を行う)、都道府県と市区町村の役割分担などの明確化、の3点です。

本来守られるべき子ども・若者の権利が侵害されていることがヤングケアラーの問題点です。今回の法改正はヤングケアラーを子ども・若者の権利の問題に位置づけ、社会全体で支援していく重要な一歩。法改正だけでは社会は変わりませんので、地域社会においては、各自治体や関係機関が協力し、ヤングケアラーへの理解を深めるとともに、支援体制を構築していくことが求められます。

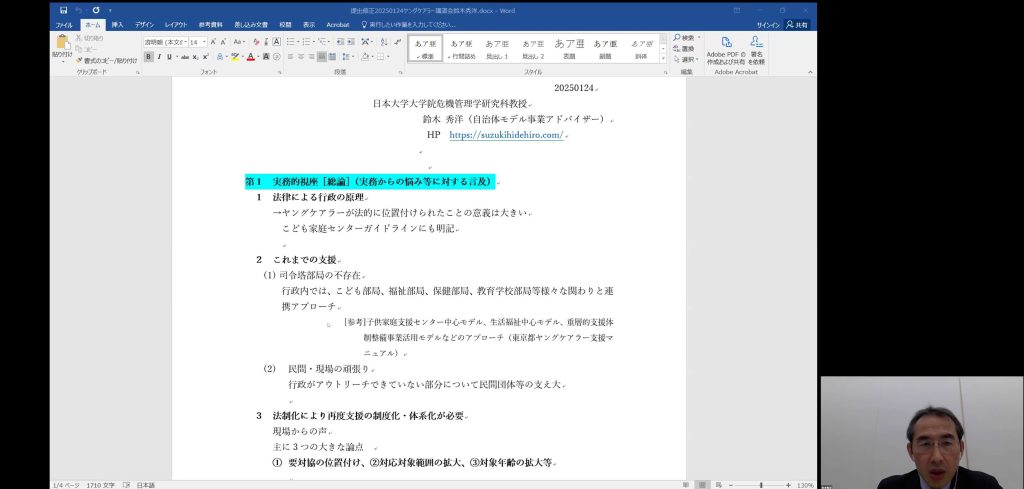

ヤングケアラー支援の実務的視座~ミニ講義

続いて、日本大学大学院危機管理学研究科教授 鈴木秀洋氏によるミニ講義『ヤングケアラー支援の実務的視座~法改正後の課題整理と推進のために~』が行われました。

鈴木氏:実務的視座として3つの論点についてお話します。1つ目は要保護児童対策地域協議会(要対協)の法的位置付けの共通理解ができているか。2つ目は要対協における名簿登録対象(管理の開始と終結)の基準はどうしているか。特に守秘義務及び個人情報の取り扱いに悩んでいるとの多くの相談が来ます。3つ目はヤングケアラーの定義やカバー領域と虐待ネグレクトケースとの重なりと相違、同じ組織で対応していくのかなどの論点があります。

ヤングケアラーの問題は行政と民間の総合力が問われる問題です。今日1日で答えを全部出すことは当然できませんが、本日の自治体報告や民間団体による発表から、みんなでアイデアを出し合い、子どもたちの笑顔をつくっていきましょう。

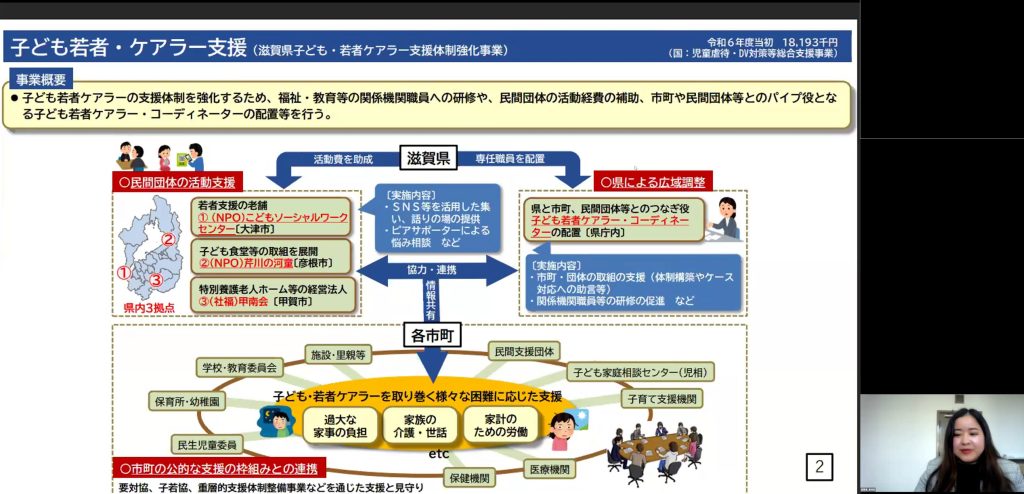

都道府県の立場から~実践報告

『ヤングケアラー支援の実践報告』について、都道府県の立場から、滋賀県子ども若者部 子どもの育ち学び支援課 主事 長井理夏子氏より取り組みが紹介されました。

滋賀県 長井氏:滋賀県では、20代以上も含めた子ども若者・ケアラー支援を推進し、認知度向上や支援体制の強化を図っています。主な取り組みとしては、関係機関職員向け研修、民間団体への補助、コーディネーターの配置などを実施。校内居場所の提供、フードパントリー、ピアサポーター養成講座、オンラインサロンなど、多様な支援を展開しています。さらに、新事業として「多様な居場所づくり支援」を開始し、居場所の充実や支援ネットワークの強化を推進。マンツーマンで寄り添うフリースペースの設置など、個別支援の充実も図っています。支援者の連携を深め、困難を抱える子どもたちへの継続的なサポートを目指しています。

市町の立場から~実践報告

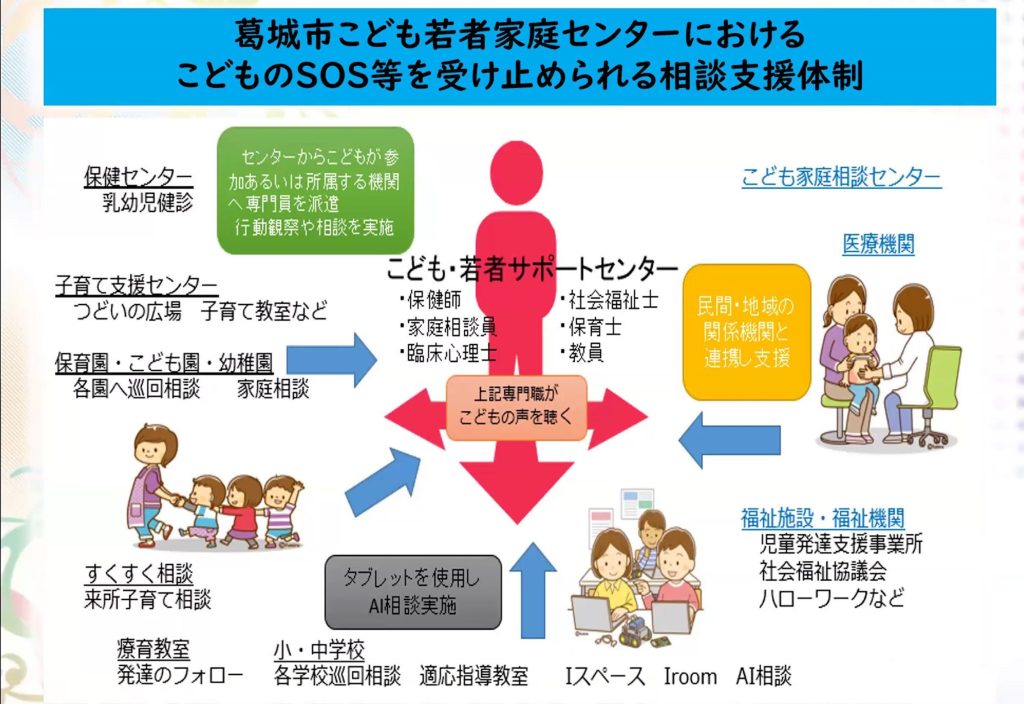

『ヤングケアラー支援の実践報告』について、市町の立場から、奈良県葛城市の取り組みについて、葛城市こども・若者サポートセンター 所長補佐 石岡千寿氏から報告がありました。

葛城市 石岡氏:子ども・若者サポートセンターは福祉・教育を統合し、妊娠期から40歳までの切れ目のない支援を提供しています。ヤングケアラー支援のコーディネーターを配置し、早期発見や予防に努め、学校との連携を強化。AI相談システムを活用し、子どものSOSを受け止めています。課題は、家庭状況を話しづらい子どもへの支援、財源確保、居場所の不足が挙げられます。支援者として子どもの最善の利益の考慮、早期発見や連携が重要だと感じます。

民間団体の立場から~自治体モデル事業の実践報告~

民間団体の立場からは、『日本財団×3市との自治体モデル事業における実践』と題し、NPO法人 schoot 代表理事 内海博文氏、一般社団法人えひめ権利擁護センター新居浜 代表 山本豪氏、一般社団法人ケアラーワークス 代表理事 田中悠美子氏よりそれぞれ報告がありました。

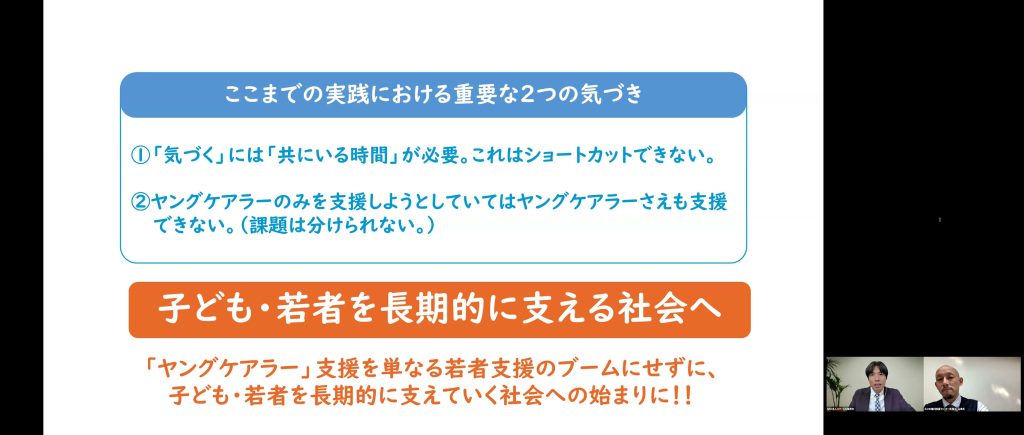

スクート 内海氏:NPO法人 schoot (スクート)は長崎県大村市を拠点にしており、不登校支援やヤングケアラーの支援に取り組んでいます。具体的には、フリースクールの運営や子どもの居場所「まつなぎや」の提供、相談支援などを通じて、地域社会全体で家庭を支援、また、子どもや若者が安心して利用できる場所を提供し、地域の絆や支え合いのネットワークを築くことを目指しています。ヤングケアラー支援における現在の課題はピアサポートの充実や学校との連携強化です。

えひめ権利擁護センター新居浜 山本氏:一般社団法人えひめ権利擁護センター新居浜には8名のスクールソーシャルワーカーが在籍し、うち2名がヤングケアラー支援員として業務に取り組んでいます。この 2名の主な業務は学校訪問、家庭訪問、アセスメント、支援会議への参加など。

情報共有には「つなぐシート」を活用し、早期発見と対応を進めています。ヤングケアラー支援員も配置され、関係機関と連携して支援を行います。また、パンフレットを作成し、スクールソーシャルワーカーの役割を広める活動もしています。重要なのは、学校と福祉機関の役割分担と協力です。

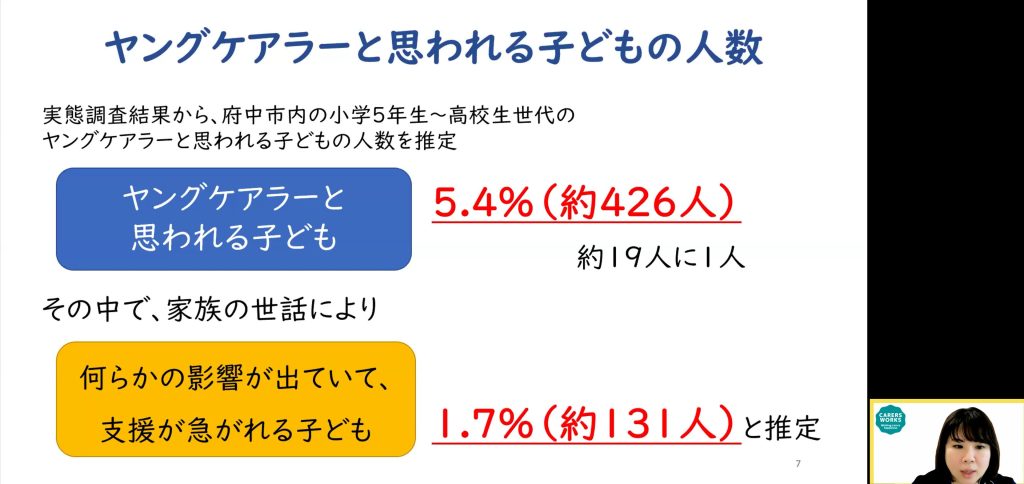

ケアラーワークス 田中氏:一般社団法人ケアラーワークスは、東京都府中市でヤングケアラーとその家族を支えるための体制作りを目指し活動しており、支援者同士の連携が重要だと考えています。昨年は実態調査を行い、府中市には約426人のヤングケアラーがいて、このうち家族の世話により、やりたいことができない、など何らかの影響が出ていて支援が急がれる子どもは131 人でした。また、調査の結果、認知度が低いことも明らかになったため、今年度は研修や啓発活動に力を入れ、支援の輪を広げています。今後も、子どもたちが孤立しないよう家族全体を支える、また一人ひとりが安心できる人・場所を増やしていくという視点で活動を進めます。

※この記事は前編です。後編はこちらの記事をご覧ください。